La creencia en la reencarnación sostiene que cuando muere una persona el alma se separa momentáneamente del cuerpo, para después “apropiarse” de otro cuerpo diferente y volver a nacer en la Tierra, es decir, una especie de reinicio, una más de las tantas vidas por las que un individuo podría llegar a pasar.

En esta doctrina pagana el alma debe someterse a una especie de purificación, como una forma de saldar cuentas, encarnándose en otro cuerpo después de morir, evento que se repetirá la cantidad de veces que sea necesario hasta que el alma sea “saneada” definitivamente para ingresar en el no-ser o Nirvana, el estado de liberación de este ciclo muerte-nacimiento.

Se trata de una concepción dualista del hombre, donde cuerpo y alma representan dos cosas independientes, siendo esta última lo único que puede considerarse verdadero, asumido lo corporal como el sitio donde el alma se encuentra confinada, sufriendo este encierro hasta purificarse plenamente de sus ataduras temporales. Es por esto que necesita reencarnarse porque en esa nueva existencia habrá de “recibir el premio” por su buena conducta o el castigo por sus malas acciones.

En su comentario a la obra platónica Fedón escribirá Olimpiodoro que, debido a que no es el cuerpo el que cambia de alma, sino el alma que cambia de cuerpo, sería mejor decir Metensomatosis. Los partidarios de la teosofía y del espiritismo se valen de términos como reencarnación o transmigración para indicar que el alma pasa, según ellos, solamente a través de cuerpos humanos.

Una serie de datos servirá para ilustrar cómo esta creencia resulta cada vez más popular en Occidente. Una encuesta llevada a cabo en Argentina reveló que uno de cada tres encuestados cree en la reencarnación, mientras que la cifra trepa a cuatro de cada diez en Europa y a siete de cada diez en Brasil, el país con mayor cantidad de católicos del mundo. Si el desglose se da atendiendo al aspecto religioso, estamos hablando de uno de cada tres católicos, algo más de uno de cada cuatro protestantes, y uno de cada cinco no creyentes.

Si pensamos un poco, no es difícil asumir por qué esta propuesta resulta tan conveniente para la mentalidad moderna. La posibilidad de un nuevo nacimiento se presenta como un mensaje de salvación que, psicológicamente hablando, fomenta la negación a considerar algo como definitivo.

En el pensamiento actual ni el lugar donde uno vive, ni la profesión que desempeña, ni el matrimonio parecen considerarse bajo el sello del “para siempre”. Por el contrario, el mundo busca las formas de cambiar, y todo ocurre cada vez a mayor velocidad. Dentro de esa mentalidad, considerar incluso la propia vida como algo provisional puede imaginarse como el siguiente nivel, si tenemos en cuenta que los postulados de la reencarnación no asumen a la persona como única e irrepetible, que trasciende en sí misma la creación física.

Muy por el contrario, el individuo es reducido a un ser dependiente de los cambios naturales, encerrado como un hámster en la perpetua rueda giratoria del nacer, morir y volver a nacer bajo una forma distinta, en un notable paralelismo con los productos de la tierra.

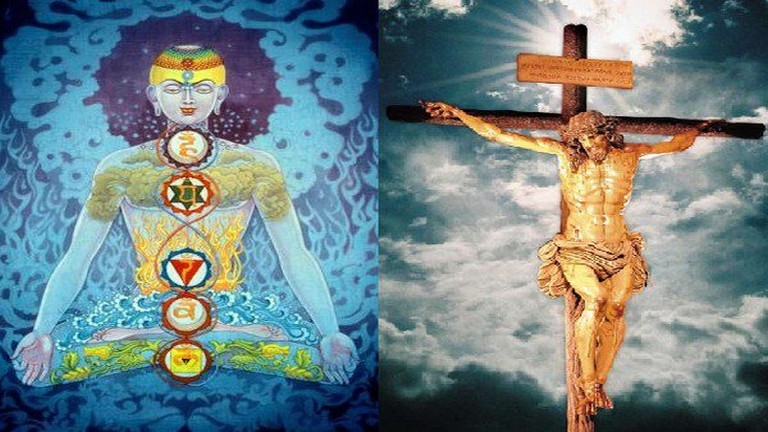

Esta doctrina, muy ligada al Karma, niega totalmente el valor salvífico del sacrificio de Cristo en la Cruz. Es parte de nuestra fe que el Señor cargó con nuestros pecados y pagó con la muerte por cada uno de ellos. Si el destino del pago de nuestras faltas es fruto de acciones humanas individuales, sin intervención divina, cada uno termina siendo su “propio redentor” y es ahí cuando Satanás se frota las manos, porque uno de sus mayores objetivos para desviar al hombre es inutilizar la Cruz, anular para los ojos del mundo el símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte.

Existe además otra supresión en este caso, que es el concepto de pecado, que se ve “reducido” a un simple error. Para entender esto primero debemos tener en cuenta que generalmente la doctrina reencarnacionista va de la mano con el panteísmo, cuya esencia es considerar que todo lo que existe participa de la naturaleza divina, o sea, no hay seres distintos a Dios en un sistema así, por lo que no hay individuos que puedan contradecirlo u ofenderlo, porque son equivalentes al Ser Supremo.

Así es imposible plantearse acerca del arrepentimiento, la conversión, el perdón o la Misericordia del Creador, lo que me lleva a insistir con lo incompatible que todo esto resulta con los principios cardinales de la moral que propone el Evangelio. Se proclama un paraíso para todos, hagan las cosas bien o mal. A lo sumo los “malvados” demorarán un poco más en llegar a esa felicidad, pero en algún momento lograrán evolucionar y podrán sumarse a esta fiesta eterna.

La moral, asumida como el conjunto de normas sociales y decisiones personales para orientar el comportamiento individual y colectivo ya no tiene aquí razón de ser: lo que hay es una suerte de trueque entre la culpa y el tiempo de purificación por los “errores” cometidos (insisto en que la noción cristiana de pecado no cuenta en esta ecuación).

Es por todo esto que no hay manera posible de conciliar lo descripto con lo revelado por Dios en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo. Tomemos como referencia las palabras de San Pablo:

Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. (Heb 9,27)

Esto contradice totalmente la doctrina católica del alma, que es la forma sustancial del cuerpo, quien le da el ser específico, por lo que resulta ilógico plantear que pueda llegar a ser la forma de otro cuerpo[1].

Veamos otro ejemplo de negación rotunda de esta creencia, en otra epístola paulina:

Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición, y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable, y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente, y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal, y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. (1 Co 15,42-44)

Se nos habla de un solo cuerpo en todo momento, sin ningún mínimo atisbo de un ciclo de varias vidas. Se expone con suma claridad acerca de la resurrección corporal, reafirmando el citado pasaje de Hebreos, indicando que las personas mueren una sola vez, y que en lugar de regresar de nuevo a la tierra resucitan por la Misericordia del Señor.

Citaré ahora un pasaje del Antiguo Testamento, donde se evidencia que en el pueblo hebreo no era extraña la convicción de que la persona que moría no retornaba a este planeta:

Antes de que me vaya, para no volver más, a la región de tinieblas y de sombra, tierra donde todo se confunde de noche, y la misma claridad está hecha de tinieblas. (Job 10,21-22)

El mensaje es contundente para quien se precie de cristiano: que solo tenemos una vida y nuestra alma no reencarna, pues su meta es estar en la presencia de Dios - en caso de haber hecho las cosas bien - y eso debe colmarnos de felicidad: no estamos condenados a permanecer perpetuamente en este mundo - o las vidas que hagan falta - sino que el Padre nos ha creado para la felicidad del Cielo.

Ese Cielo, recompensa de aquel que cumple los designios de Dios, no es un mero cúmulo de nubes, sino una dimensión - con lo inexacta que puede resultar esta expresión - donde no tienen lugar el dolor y las leyes naturales tal cual las conocemos, donde gozaremos del privilegio supremo de estar con nuestro Creador, y conoceremos la auténtica y plena felicidad sin fin.

Intentaré clarificar esta cuestión valiéndome del Catecismo de nuestra Iglesia:

«Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad». (nº 989)

La sustancial discrepancia entre reencarnación y la resurrección es que en esta última el Señor nos da un cuerpo nuevo al final de los tiempos, mientras que en la doctrina oriental el cuerpo se transforma en una prenda que se modifica cada vez que la persona muere y reencarna. La antítesis es evidente: por un lado vamos a la Vida Eterna con el cuerpo glorificado que Dios nos concede, en el otro extremo se nace repetidas veces con cuerpos distintos, no necesariamente humanos, pues cabe la posibilidad de que en la próxima vida la persona se convierta en animal o insecto.

Entonces, nos encontramos con una propuesta que se opone primeramente a la forma en que Jesús ha redimido al género humano, presentando una contradicción evidente con la imagen de la salvación del Nuevo Testamento, donde somos partícipes de la salvación, pero no como redentores individuales al estilo “sálvese quien pueda” sino en clara vinculación con la resurrección del Señor.

A esto sumemos que doctrinalmente esta creencia va a contramano de nuestra naturaleza, presentando una imagen incongruente con lo que es en verdad un ser humano: un ente incorpóreo sin la menor vinculación con un tiempo y un lugar específico en la historia. Estoy en este tiempo, pero no soy de este tiempo, tampoco del que fue, ni siquiera del que vendrá. Mi carta de presentación es no tener más que una identidad fugaz y efímera.

Gracias a lo que el propio Padre nos ha revelado, sabemos que somos seres con un cuerpo, y no una especie de accidente fluctuando entre organismos y eras, donde llega un momento en que la persona es todo menos un individuo, es un ser que solo cree saber quién es.

Además de lo expuesto, la reencarnación se presenta en franca oposición con muchos otros dogmas de nuestra fe, como el carácter indeleble del Bautismo, la existencia de las demás realidades definitivas posteriores al paso por la tierra, pues aquí no se niega solo la recompensa para el alma, como es el Cielo, sino también la purificación por medio del Purgatorio, y el debido castigo por el rechazo a Dios en el Infierno. La misma Iglesia sería inútil, la oración equivaldría a soltar palabras al aire, los sacramentos apenas un evento social, y términos como Gracia y Redención serían un anacronismo estéril.

Un callejón sin

salida

Ese callejón sin salida, del cual ya he hablado en el artículo referente al Karma, es la llamada Nueva Era. Para no repetirme inútilmente, pretendo hacer notar que hay en estos casos un uso caricaturizado de la imagen de Cristo, al cual se reduce a un simple personaje al mismo nivel que líderes o referentes de otras religiones.

Este acto de relativismo religioso y cultural se explica de esta manera: el Hijo de Dios, Redentor del género humano, es presentado ahora como un “maestro” encargado de “iluminar” a ciertas personas en momentos específicos de la historia, algo no muy distinto de Buda, Krishna o Mahoma.

Esto completa la tesis de una salvación con el formato de la espiritualidad gnóstica que se logra por medio del conocimiento, en desmedro de la fe o la conducta humana. Se pone sobre le mesa el llamado “crecimiento espiritual”, que hace a un lado la religiosidad, porque implica dogmas, y lo que sus detractores interpretan como limitaciones. El mensaje es “escuchar nuestra propia voz interior”.

Dejándonos iluminar por la Palabra del Señor, veamos cómo San Pablo advierte a los cristianos de su tiempo y a los que vendrán acerca de los “lobos disfrazados de ovejas” y sus apariencias (“espiritualidad”) sin exigencias (religión):

Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente. De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. (2 Tim 3,5-7)

A su vez, insiste en la necesidad de que el mensaje del Señor sea conocido para evitar caer en desviaciones y herejías:

Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo: predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención; cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. (2 Tim 4,1-4)

***

Considero haberme explayado lo suficiente en este tema, y que es muy poco lo que me queda por agregar. Pretendo sí subrayar que se nos presenta como redención un esquema sin esperanza que en realidad es una condena para la persona, cuyo porvenir consiste en la espera por ser acreedor de un ascenso o descenso.

Que nadie crea que es casual que se trate de una doctrina proveniente de Oriente, donde las desigualdades extremas, como en el caso de India, se encuentran avaladas por un sistema de castas donde el mensaje de la sociedad al que sufre es que está pagando su karma y aquel que vive una vida de lujos y ostentación está recibiendo los beneficios de sus acciones en otra vida.

El amor de Dios queda excluido en un sistema mecanizado, porque aquí no hay amor ni intervención divina posible, y la misericordia del Padre amoroso es una utopía, porque el individuo con sus debilidades y limitaciones deben penar solo tratando de subir escalones cósmicos.

Un cristiano verdaderamente formado no puede avalar sistemas que excluyan el perdón de Dios, pintado como insensible a las necesidades humanas, donde no cabe la posibilidad de interceder por los demás y el único camino parece ser desviar la mirada ante aquellos que nos necesitan.

Que la indiferencia, que parece ser norma en muchas latitudes, no se vuelva doctrina.

[1] Santo Tomás: De spiritalibus creaturis, a.9, ad 4.

Mariano Torrent